愛岐トンネル群保存再生委員会の研究成果

当会ではトンネル群と廃線について各種の調査研究を行っています。成果のごく一部ですが、ご覧ください。 ※各々画像をクリックすると画像が拡大表示、あるいは別窓で詳細文書が拡大表示されます。

春日井市教育委員会編「春日井に鉄道がやってきた ~中央線の歴史~」を紹介します(2020/12当サイト初出、2023/8再掲)

愛知県春日井市を通る中央線は、多くの春日井市民にとって通勤通学等になくてはならないものとなっています。

その中央線が明治の初めにどのような経緯で路線が決まり、どのように建設されたのか、そこにはどんなドラマがあったのか・・・。

この資料は、春日井市教育委員会により、当時の資料を基にして開通に至るまでの経緯がわかりやすくまとめられていて、大変興味深いです。

画像は同資料の表紙です。(資料の表紙には「平成20年度民俗企画展」と記載されています)。

▶「春日井に鉄道がやってきた」を読む (PDFファイル)

なお、この資料をまとめられたのは当時春日井市教育委員会文化財課に在職中の安田裕次氏(現在春日井市の小学校勤務)と伺っています。

当サイトの「研究成果」のページは本来は当会会員の研究成果を発表するスペースなのですが、氏は当会で以前活動しておられた元会員であることと、この資料を多くの方に読んでいただきたいと考えることから、このページに掲載させていただきました。

〈お知らせ〉2023/5/11付け中日新聞に安田裕次氏の本件関連の記事が掲載されていました。 こちらです。

古い資料『中央線鉄道建設概要』を現代文で読もう!

鉄道院名古屋建設事務所発行「中央線鉄道建設概要」(1911年発行 国立国会図書館蔵)という興味深い資料があります。

建国の意気に燃える明治の初め、国の発展には鉄路が必須と政府は考え、中央幹線としての中央線の路線を決定し建設に至りました。

路線決定には紆余曲折がありましたし、建設途中の苦労もありました。「中央線鉄道建設概要」はその経緯を詳細に綴った文書です。

しかし古文?で非常に読みにくいのです。そこで、読みやすくするため当会会員が現代文に書き直し、若干の意訳や注釈も加えてまとめてみたのがこの資料です。

※原本では当然のことながら中央線全線にわたって記載されていますが、本件資料では主として中央西線の名古屋(高蔵寺)~多治見間について抜き出してまとめました。その点ご承知ください。

▶「中央線鉄道建設概要」現代語訳

を読む

原本の「中央線鉄道建設概要」は国立国会図書館デジタルコレクションに保存されており、どなたでもネット上で読むことが出来ます。

▶国立国会図書館の原本を読む

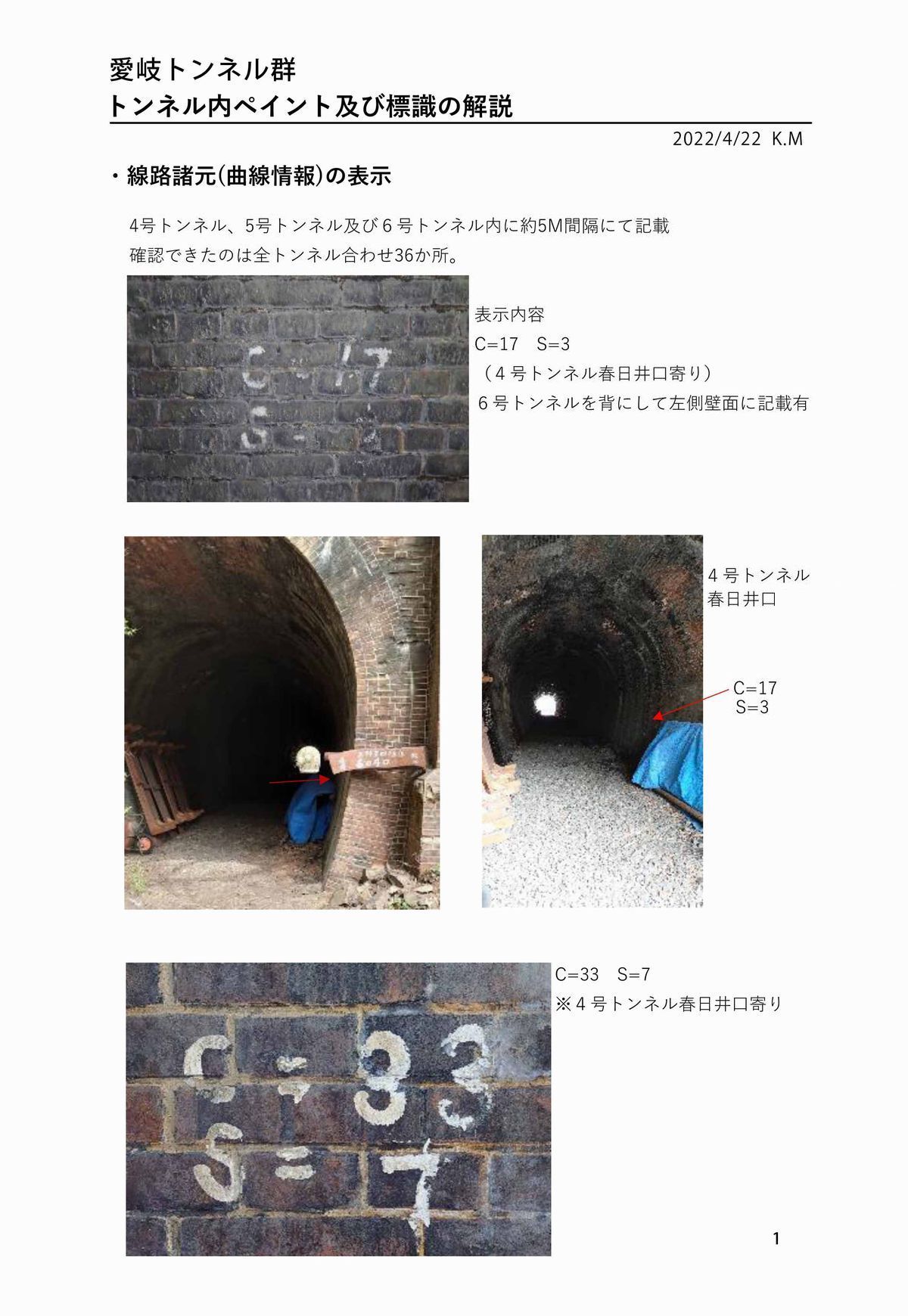

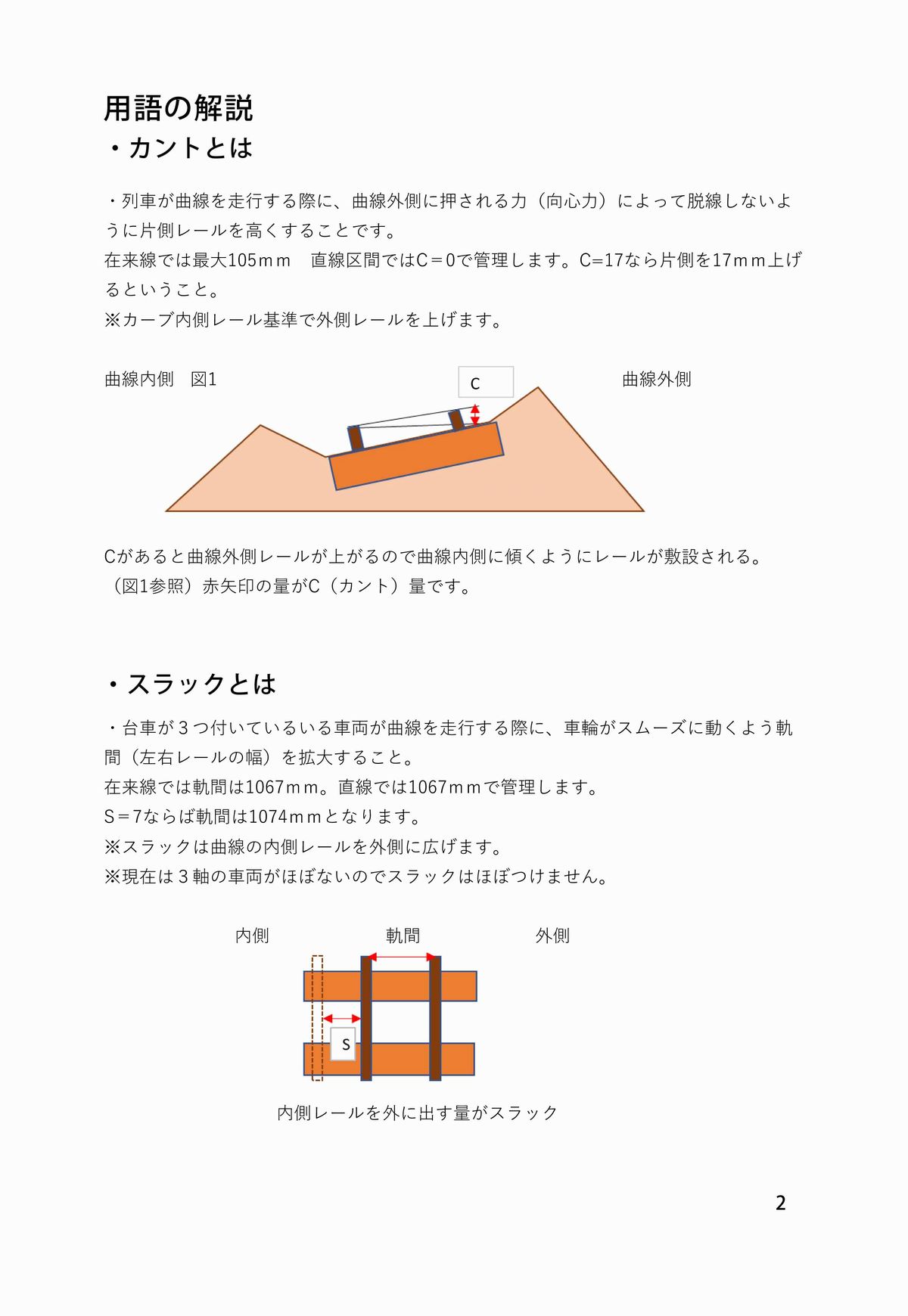

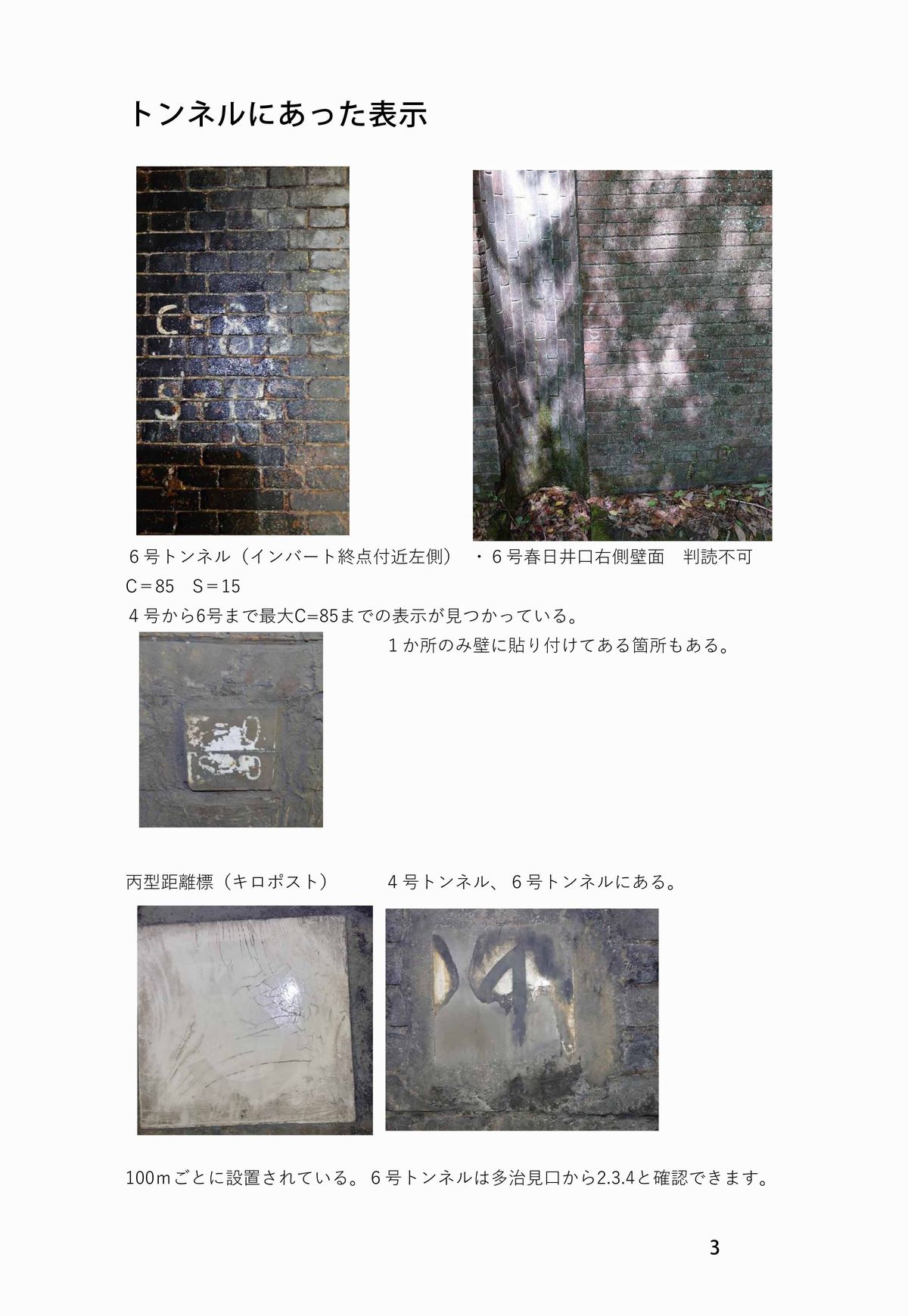

トンネルの壁にペイントされた落書きは何?(2022.5公開)

愛岐トンネル群で管理している4基のトンネルに、ところどころ白ペンキで落書きのような 文字が残っています。このたび、その方面に詳しい当会会員がトンネル群をくまなく調査してみました。 その結果、トンネル4基で36個所の落書きがあるのを確認しました。

その落書きは、例えば「C=17 S=7」といった文字で、大変重要な数字らしいのです。会員によれば、

Cはカント、Sはスラックだとのこと。はて、カントとは? スラックとは?

それでは、その会員がまとめた資料をご覧ください。全3ページ。(2022年5月公開)〔画像クリックで拡大表示〕

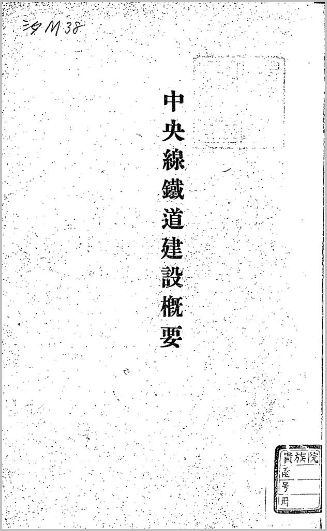

古い資料「中央西線複線電化のあらまし」と古い時刻表(2022.4公開)

当会会員が秘蔵していた古い資料を提供してくれましたので、ご覧いただきましょう。

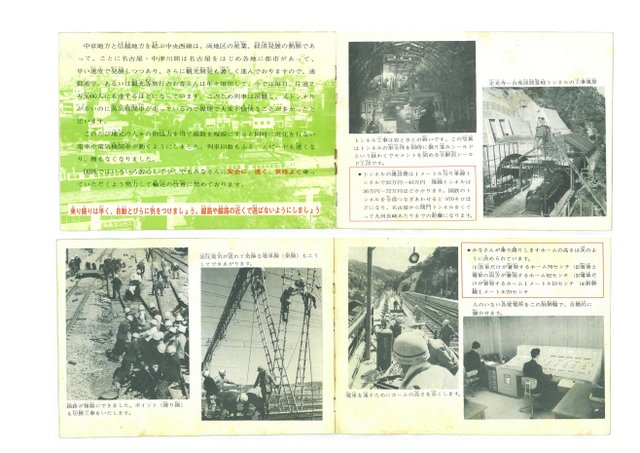

ひとつは「中央西線複線電化のあらまし」という、表紙なども含めてわずか8ページの小冊子です。

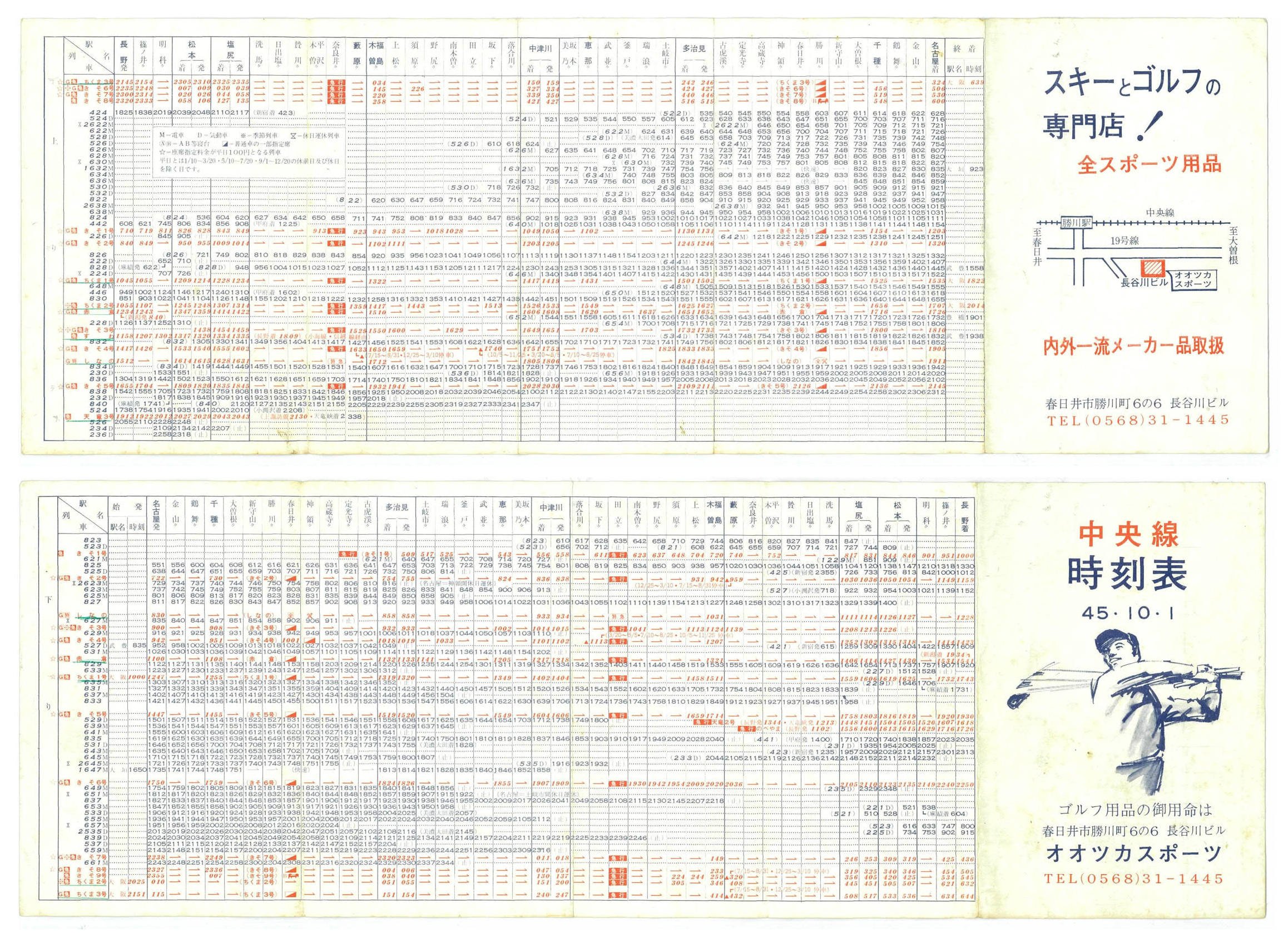

もうひとつは昭和45年10月付の(複線電化後の) 時刻表です。〔画像クリックで拡大表示〕

-

▲昭和41年ごろ(?)名古屋鉄道管理局発行の「中央本線.複線電化のあらまし」という小冊子。

▲昭和41年ごろ(?)名古屋鉄道管理局発行の「中央本線.複線電化のあらまし」という小冊子。

画像上:「複線電化のあらまし」表紙と裏表紙

画像下:同じく1ページと2ページの見開き

-

▲画像上:「複線電化のあらまし」3ぺージと4ページ

▲画像上:「複線電化のあらまし」3ぺージと4ページ

画像下:同じく5ページと6ページ(最後のページ)

定光寺駅のホームかさ上げ工事と、 新線の愛岐トンネル工事風景が写っています。よくみれば旧線の3号トンネルもちらりと! -

◀昭和45年10月1日付の中央線時刻表(裏表)。駅の窓口で無料で配布しているような4つ折りの簡素な時刻表です。 拡大してじっくり見ると、年配(ご高齢)の方などは「おおそうだった。 夜、名古屋駅のコンコースに行列して、 この夜行の急行木曽〇号で仲間と一緒にスキーに(登山に)行ったものだ」などと、甘酸っぱい思い出が蘇るかもしれません。

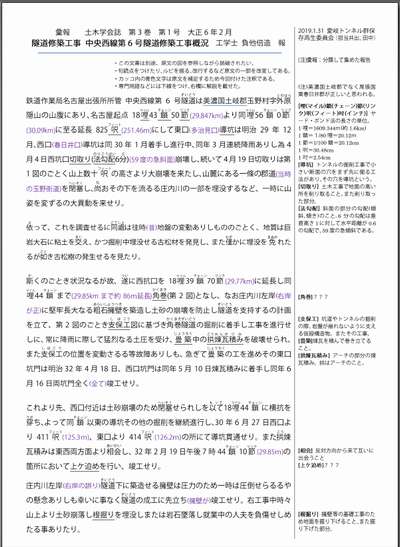

中央西線第六号隧道修築工事概要(1917.6)(大正6年2月)

ご覧いただく文書「中央西線第六号隧道修築工事概要」は大正6年2月刊行の土木学会誌に掲載された愛岐トンネル群 6号トンネル築造工事の難工事に関した報告です。 ※「彙報(いほう)」とは種類別に分類してまとめた報告(報告書)を意味する。「彙」は「集める」という意味。

6号トンネルは脆弱な地盤により工事途中に崩落事故などが発生し、工事完成まで大変な苦労がありました。トンネルの春日井側への 延長、7重巻の迫石、インバートなど対策を重ねて、大変な難工事の末に竣工しました。その経緯がこの文書から読み取る ことが出来ます。旧文体で専門用語が満載。その上、長さの単位がヤードポンド法のため非常に読みにくいのです。 いくらかでも理解を深めていただくために、当会でまとめた解説も掲載しましたのでご一読をおすすめします。どちらも 画像をクリックすれば表示されます。

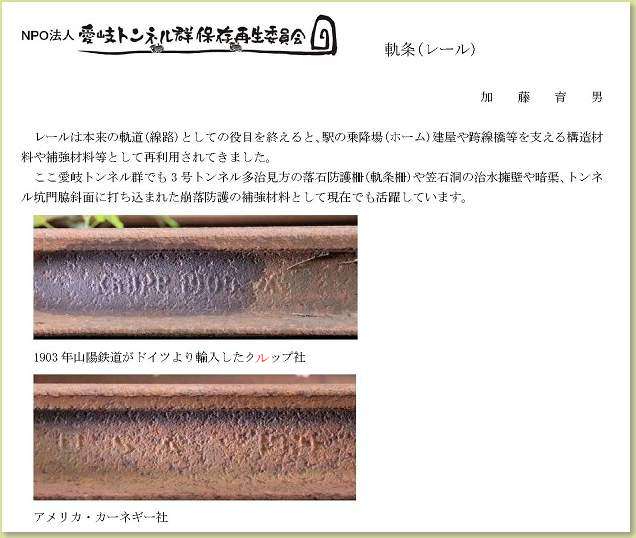

軌条(レール)の研究 明治期からの輸入・国産レールの品質について

中央線名古屋・多治見間が明治33年(1900年)に開通した当時、レール(軌条)はすべて外国製でした。ドイツ、 イギリス、アメリカから輸入されました。 「官営八幡製鉄所」でレールの自給を目指し、中津川・坂下間(明治41年開通)では国産レールを多く使用したのですが、 その結果は?

※画像クリックでPDF文書が開き、全文(4ページ)をご覧いただけます。

中央線鉄道唱歌 歌詞(明治44年)

「鉄道唱歌」というと「汽笛一声新橋を…」の東海道線の鉄道唱歌が思い浮かびますが、じつは、中央線 にも鉄道唱歌があったのです。28番まである長い歌で、各番ごとにいくつかの駅名が詠み込まれています。 歌ってみると、中央線全線開通を喜ぶ明治の人々の熱い思いが伝わります。ちなみに、歌詞には定光寺も古虎渓も、 神領、春日井も出てきませんが、それらの駅が出来たのは後世のことです。〔画像クリックで拡大表示〕 ▶PDFファイルを開く

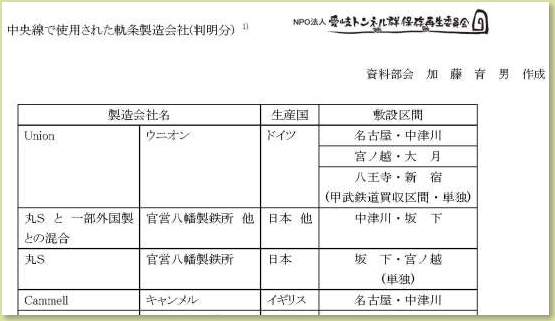

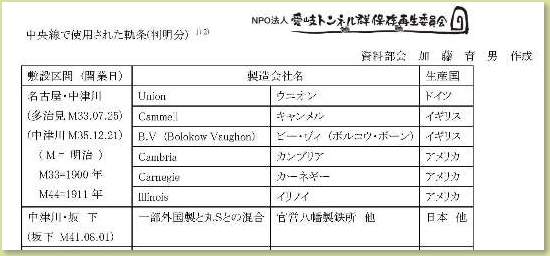

中央線で使用された軌条製造会社(2012.3)

中央線で使用されたレールはどこの国の何という鉄鋼会社がつくったのでしょうか。 その製造会社の調査結果です。「丸S」とあるのは「官営八幡製鉄所」のことです。 ※画像クリックでPDF文書が開きます。

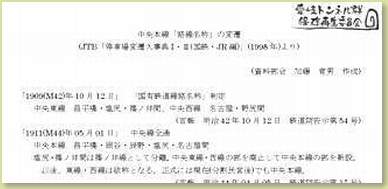

中央本線「路線名称」の変遷 (2010.12)

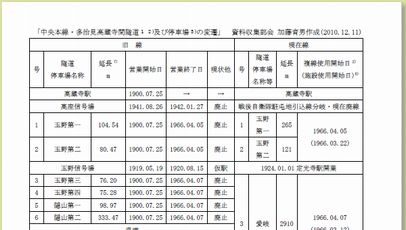

中央本線・多治見高蔵寺間 隧道及び停車場の変遷(2010.12.11改訂版)

-

中央線開通当時、定光寺駅や古虎渓駅はありませんでした。それらの駅がいつ誕生したか、 またトンネル自体にも何らかの変遷があったか、それらを調査して文書にまとめてみました。〔画像クリックで全文を表示〕

▶PDFを開く

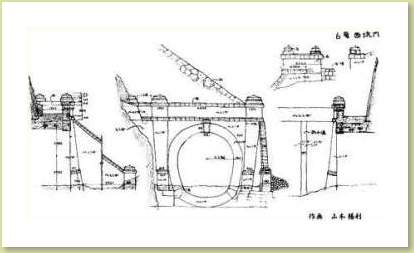

3号~6号トンネル坑門スケッチ(作・山本勝利)

貴重な遺跡である赤レンガトンネルの保全と再生は、まず綿密な調査から。という訳で、会員がトンネルの詳細なスケッチを描きました。 画像クリックで3号~6号トンネルのスケッチがPDFファイルで表示されます。

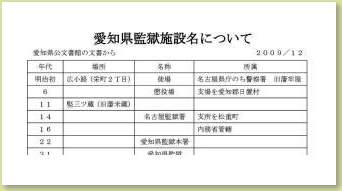

愛知県監獄施設名について

「中央本線前史」

「愛岐トンネル群配置図」スケッチ (2009)

愛岐トンネル群全体の配置図です。13基のトンネルの位置を明示しました。〔画像クリックで拡大表示〕

▶PDFファイルを開く

3号から6号トンネル間の「樹木本数と種名調査結果」(2009.07.01)

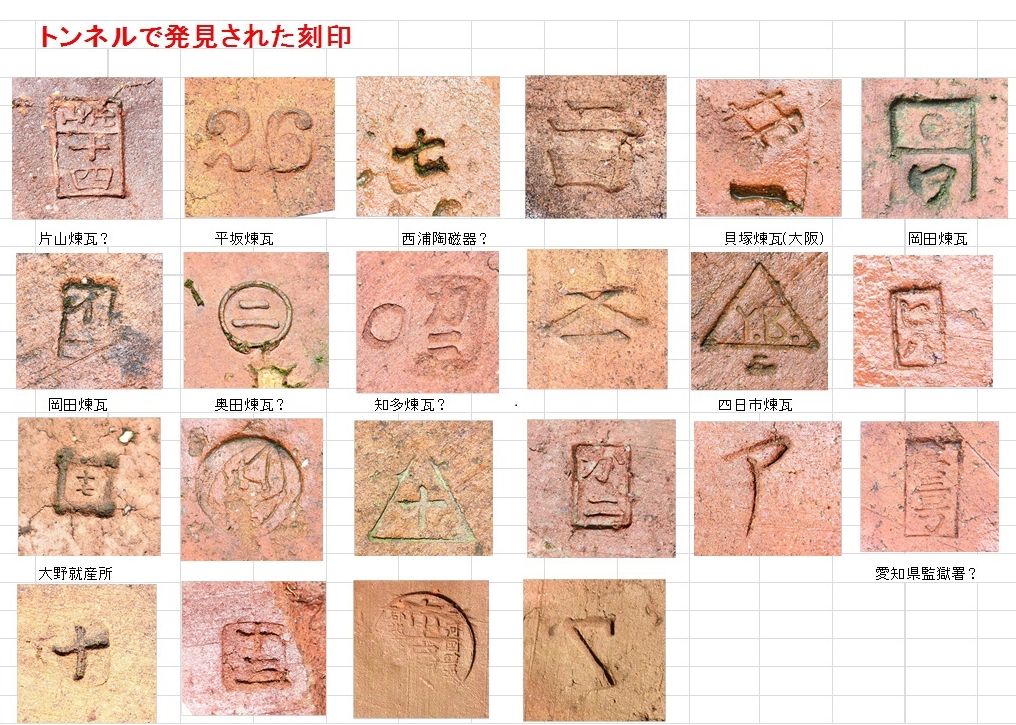

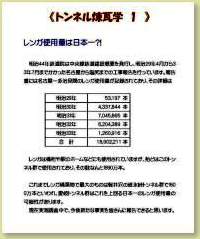

使用されているレンガの刻印一覧

赤レンガには製造業者による刻印が施してあることがあります。刻印は、通常はレンガが積まれてしまうと隠れるため、

目にすることはありません。愛岐トンネル群ではトンネル工事時、特に6号トンネルにおいて、難工事で積んだレンガが数回に

渡り崩壊・崩落しました。多くの赤レンガが庄内川寄りに遺棄されたのです。皮肉なことに、その放棄された多数の煉瓦を掘り出し、

モルタルを剥がすことで、刻印が現代の私たちの目に触れることになりました。

刻印は多くは製造業者固有のものです。刻印により製造業者が(多くの場合)特定できるのです。

当委員会では愛岐トンネル群で廃棄(多くは6号トンネル周辺で)されていた赤レンガを拾い集め、その刻印を記録・調査してきました。

苦労して調査した結果、刻印の多くの製造会社が判明しています。

〔画像クリックで拡大表示〕

「トンネル煉瓦学」1~5 web page版

愛岐トンネル群の赤レンガについて、初歩の知識をどうぞ…。

当会のFacebook

当会のFacebook